남자는 불꽃, 여자는 오븐:

석이는 3월초 대전에 있는 공군 기술 교육단에 입소를 며칠 앞두고, 잠시 J시에 내려갔다. 누구한테나 군에 간 다는 게 심난한 일이다. 당분간 식구들도 못 볼 것 같아, 어느 날 오후 여동생하고 외화를 주로 상영하는 오스카 극장이 있는 곳을 향해서 큰길을 따라 걷고 있었다. 그런데, 시외버스 터미널을 지나치면서 우연히 앞에 가는 어떤 여인의 뒤를 바라보다가 걷는 자세와 뒷모습이 선옥이와 많이 닮았다는 얘기를 해줬다. 잠시 후 그녀 옆을 스치면서, ‘야, 정말로 옆모습도 똑 같이 닮았어.’ 라고 하였는데, 그녀의 우측을 돌아 빠른 걸음으로 앞질러가다가 힐끗 그녀를 본 순간, 가슴이 몹시 두근거렸다. 옆에 따라오는 여동생한테 손짓을 하며, 닮은 게 아니고 바로 그 사람이라고 눈치를 보내고 나서, 무슨 말이라도 해야할 것 같아서 잠시 주춤하다가 휙 돌아섰다.

몇 걸음 앞에서 갑자기 돌아서는 그를 보고, 그녀는 더욱 놀라서 얼굴이 붉어지며 말을 잊지 못하면서도 반가운 표정이 가득했다. 서로 반가운 사람을 만나듯 다가서서 인사를 하였다. 석이가 동행을 하던 남자를 흘깃 쳐다보자 그녀는 같은 학교로 발령을 받아서 동행하는 동료라고 묻지도 않는 말을 하였다. 그 남자는 버스 시간을 알아본다며 터미널 안으로 총총히 사라졌다. 선옥은 뭔 가 얘길 하려다 망설이더니만 얼굴이 벌겋게 상기되었다.

“지금 저 분과 같이 P여고로 가는 길이에요.”

“아, 예! 축하합니다. 저는 며칠 있으면, 공군에 입소합니다.”

그의 맘은 무척이나 착잡했다. 꼭 일 년 전 다방에서 일어났던 맘 아팠던 기억을 떠올리니, 아직도 애증이 엇갈려서 어떻게 대할 바를 모르고 좀 흔들렸지만, 무슨 인연이 아직도 남아서 이런 시련을 또 갖게 되는지 쓴 웃음이 나왔다.

석이는 그녀가 자꾸 무슨 말을 하고싶다는 눈길을 준다는 느낌을 받았지만, 그는 이제는 지난 일년동안 그러했듯이 그런대로 놔두자고 별러 온 탓인지, 말 없이 쓴웃음만 지어 보였다.

그리고, “근무 잘 하시고, 건강하세요!”

그렇게 짧은 한 마디를 남기면서 가벼운 목례를 하고 돌아섰다.

그녀의 태도가 달라졌다는 생각을 하면서 극장 쪽으로 걸어갔다. 여동생이 그의 얼굴을 빤히 쳐다보더니만, 예쁘게 생겼다고 말했을 때, 그는 초점 잃은 눈을 가늘게 뜨면서 말없이 고개만을 끄덕거렸다.

몸과 맘을 180도로 바꾼다는 고된 사관후보생 훈련도중에도 봄이 오고, 기다리고 기다리던 첫 외출이 시작되면서, 삼대독자로 군 면제를 받은 민수를 포함해서 군에 안간 대학 동기들을 반갑게 만났다. 그런데 민수는 석이를 조용히 따로 부르더니,

“야 이 새끼 봐, 어떻게 신고도 없이, 우리 동네 색시를 그리 깊게 알고 지냈지? 일 년 전 그때부터 잘 나갔던 거야? 그 장선생이 내 여동생한테 전한 얘기를 그대로 전해줄게.”

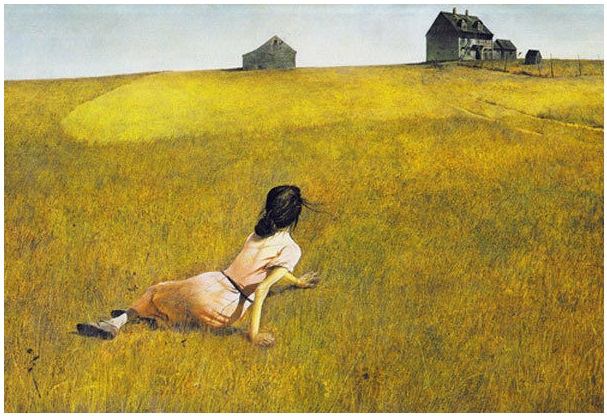

그녀는 꼭 연락을 해주기 바란다라는 말을 전해달라고 하였단다. 그러더니 민수는 연신 고개를 갸우뚱하면서 웃었다. 그 얘길 듣자마자 석이는 연락을 해볼까하다가, 왠지 과거에 얽매이고 싶지 않다는 생각이 바로 들었다. 그가 모든 걸 다 태워 버릴 것같은 불꽃같이 덤볐을 땐, 그녀는 덥히는 데 시간이 한참 걸린 오븐이었을까? 결국 석이는 그냥 ‘잘 알았다.’ 라는 애매한 대답을 해주고 말았다.

의지할 데도 없이 몸과 맘이 괴롭고 피곤했던 시절, 서로 위하는 따뜻한 정을 나누며 꿋꿋이 지내길 그토록 바랬었는데, ‘다 끝난 일이고 잊혀진 일인데, 이제 와서 뭘, 어떻게―’ 하며 그렇듯 썰렁한 대답을 해주고 말았다. 오기도 생겼다. 술에 취에 비틀거리면서 가을이 물들어 가는 자취 집 뒷산에 올라가 비통해하던 자신의 모습을 떠올려 봤다. 속없는 놈. 뭐 하나 따뜻한 말 한마디 해준 적이 없는 사람에게 단지 외적인 미모에 빠져서 그렇게 맘을 주고 괴로워했지. ‘안 해! 죽어도 연락 안 해! ’ 를 벼르면서 지낸 세월이었는데-.

정신없이 20주가 지나 8월초에 임관을 하고도 긴 특기교육을 마치고 10월에 첫 배속된 삭막한 전투 비행단에서 극도의 긴장감속에서 몸과 맘이 닳아 없어지듯 쫓기고 바쁜 군생활을 시작하면서, 그녀에 대한 잔상은 완전히 지워버렸다. 그러나 한편으론 너무도 썰렁하게 비워진 맘을 가누기 힘이들어서, 틈나는대로 기지 외곽을 애워싼 키를 넘는 갈대밭에 누워서 막연한 그리움을 허공에 뿌리며 지냈다.

그 후로 자그마치 사반세기나 흘러갔다. 갑자기 그녀에 대한 추억이 간혹 안타깝게 느껴지면서 산란해지는 맘이 드는 건, 요사이 지난 사랑 얘기를 정리하면서 옛 추억을 온통 쑤셔논 탓에 이런 생각이 들었기 때문인가보다.

‘지금 선옥은 아직도 그곳에 있을까? 그럴 리가 없겠지. 아니면 진즉 고향으로 가서 근무를 하고 있을까? 아니다. 다 고만두고, 이제 몸도 제법 불어난 40대 후반의 유부녀가 되어 남편과 애들 뒷바라지하는 평범한 전업주부가 되었겠지-.’

매년 고국 나들이를 하면서 이런 저런 생각이 있었지만, 계약된 일정만 끝내고 서둘러 돌아오곤 하였지만, 만약에 정말 만나 볼 수 있다면, 그때 훈련 중에 ‘꼭 연락을 해주기 바랍니다.’ 라는 민수의 전갈을 받고, 왜 연락을 안 했는지 구차한 변명도 하고 싶다는 엉뚱한 생각도 해본다.

제철소에서 근무한다는 민수를 만나면, 그 때 무슨 말을 어찌 전해줬는지 후일담이라도 듣고 싶은 생각을 이제서야 들다니 어이가 없어서 피식 웃어본다. 왜 자꾸 쓸데없는 옛일에 미련을 두는 건가? 미련이 아니겠지. 그저 아쉬움이 있어 그런 거겠지. 세상을 떠들썩하게 만든 세기의 사랑도, 세월이 흐르다보면 더 이상 가슴이 뛰는 감정은 간데없고, 마치 연륜의 때가 묻은 장롱같이 항시 그 자리에 저리 있으려니 하는 생각이 들뿐. 그렇다고 사 반세기 전에 멈춰버린 추억 속의 여자를 언제까지나 그리워할 수도 없는 노릇이니, 인간의 애정사는 모순투성이다.

아마도 막가는 청춘이 아쉬워서라도 또 한 번 뜨겁게 사랑하고픈 맘이 술렁이는 건 어찌 해야 할는지. 그런 생각은 여자들이 더 할지도 모른다. 40이 넘어지면서, 하루하루 다르게 늘어나는 흰머리며 잔주름을 보면서, 덧없이 지나치는 청춘을 무척 아쉬워할지도. 인간이 50이 넘으면 여러 가지 면에서 포기가 따를 일이고 무엇보다도 아직 잠자리를 같이 할 수 있는 여력이 있을 때 뭔 가를 저질러보고 싶은 충동이 있지 않을까? 그리고 더 늙어서는 이젠 추억에만 매달려 살아야 한다는 걸 잘 알게 될 터이니 말이다. 이런 일련의 상념은 인간이 4, 50대에 이르러 자동적으로 읽을 수 있도록 뇌수에 저장해 놓은 리드미(read-me) 파일에 쓰여 있나보다. (*)

'이야기 마당 > 사랑 타령' 카테고리의 다른 글

| 그리움은 안개에 젖듯 스며오는데--- (0) | 2021.01.15 |

|---|---|

| 어느 술취한 밤의 국제전화 (0) | 2021.01.08 |

| <사랑 이야기> 안 해, 죽어도 안 해!(II) (0) | 2021.01.03 |

| <사랑 이야기> 안 해, 죽어도 안 해!(I) (2) | 2021.01.03 |

| 누가 날 기다리라고 하였남?-1 (0) | 2010.08.24 |